循環器内科

循環器内科について

循環器内科の概要と特色

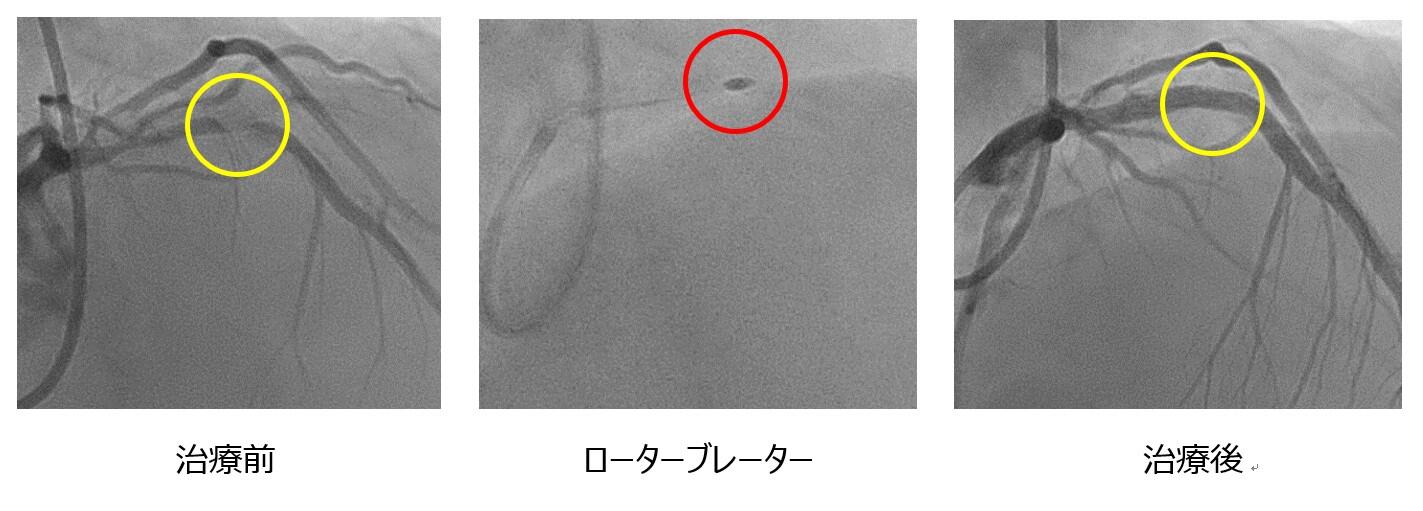

循環器内科では、高血圧など一般的な疾病はもとより、冠動脈疾患(狭心症・心筋梗塞)、心不全(弁膜症、心筋症、心筋炎など)、不整脈、動脈瘤、下肢閉塞性動脈硬化症など末梢血管疾患、慢性肺動脈血栓塞栓症を含めた肺高血圧症等の診療を行っています。各種疾患の診療において、ガイドラインや治療効果に関するエビデンス(各種大規模研究の結果)に基づいた診療を行っております。特に当科ではカテーテルによる血管形成術、不整脈治療、肺高血圧治療に力を入れております。

循環器内科において重要な分野が救急診療です。呉共済病院では従来から緊急を要する患者さんに対して24時間循環器専門医の診断を受けることが可能な体制を整え、緊急でカテーテル検査・治療を施行しています。2025年4月より心臓血管外科の常勤医不在のため、緊急手術が必要となった場合は、複数の病院と緊密な連携をとっており、ただちに対応していただける体制を整えております。

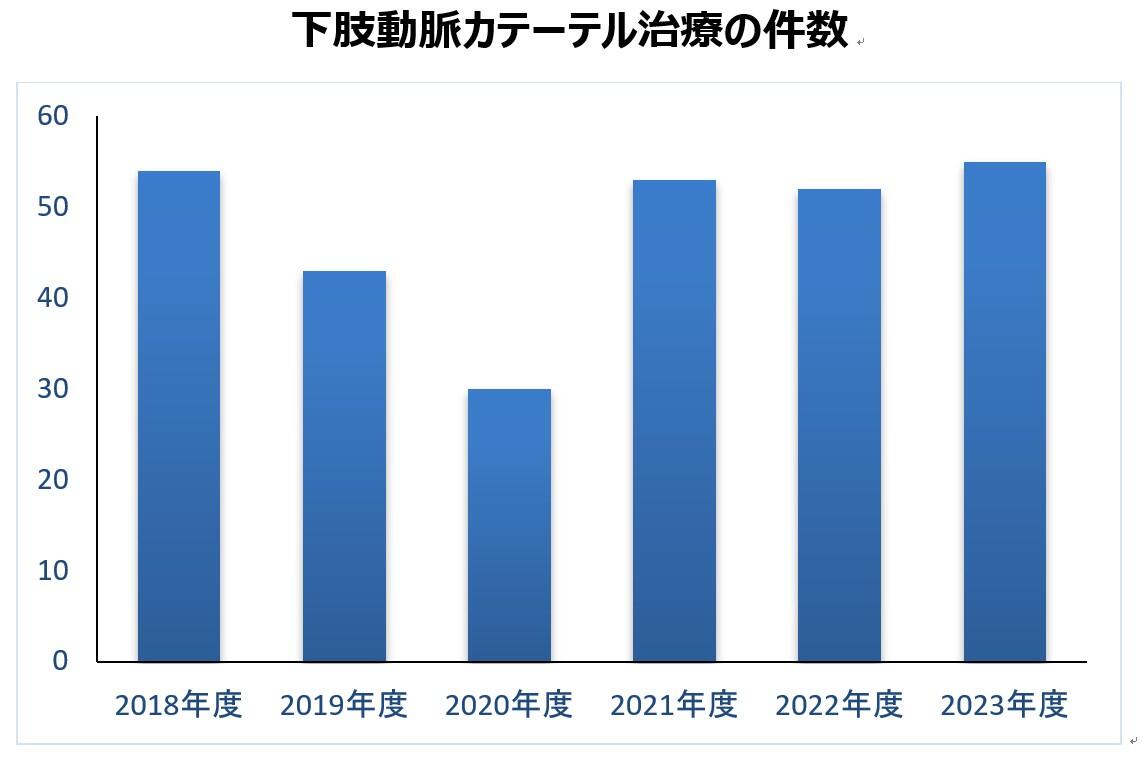

呉地区の診療集約化に伴い当院では腎不全、透析患者さんが集中しており、こうした病態に合併する重症な冠動脈疾患や下肢の動脈閉塞から疼痛、潰瘍形成を併発した重症下肢虚血に対してもカテーテル治療を行い、患者さんの生活の質の改善に努めております。

地域の先生方とは地域医療連携室を通じてのご紹介、直接のご紹介ともにお受けしており、必要な診断・治療を入院・外来で行い、その後再び地域の先生の所へ御紹介する体制をとっています。

循環器内科で扱っている主な疾患

- 冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)

- 不整脈

- 肺高血圧症

- 血管疾患

- 心不全(心筋症、心臓弁膜症、高血圧性心肥大など)

対象疾患と検査・治療の実例および実績

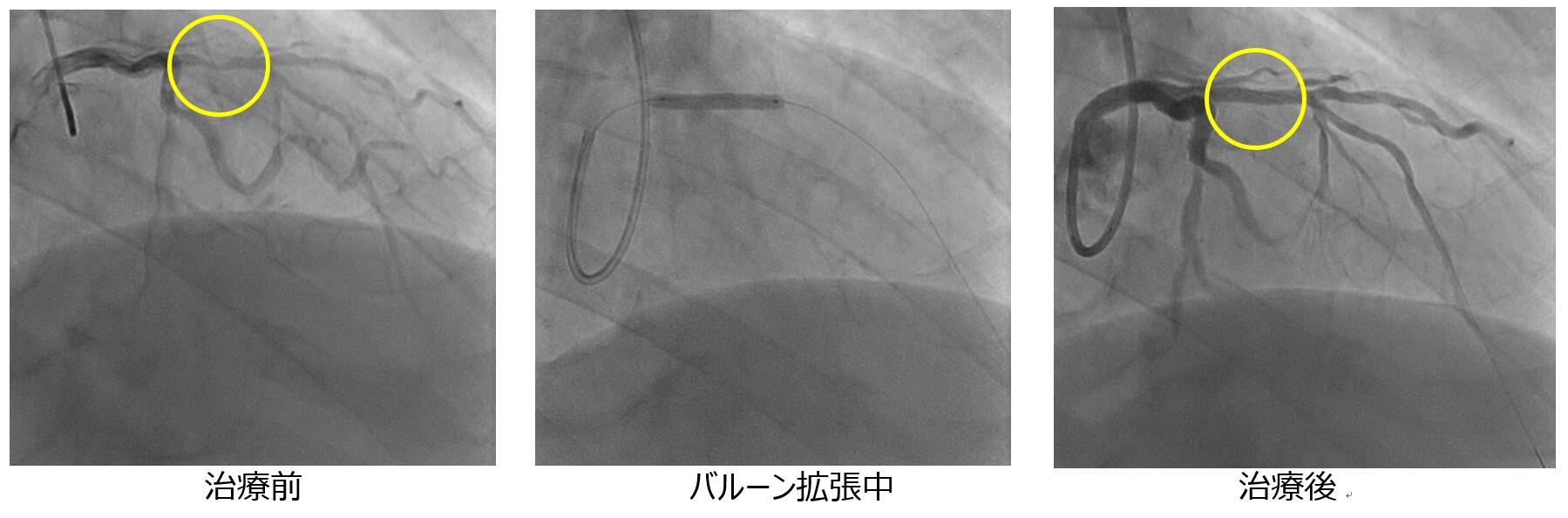

冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)

- 胸のしめつけ感や圧迫感

- みぞおち周辺の痛み

- 顎や歯、左肩から腕にかけての痛み

- 夜間から早朝の安静時の痛み(数分程度)

- 運動時の痛み増強

- 冷汗・悪心・嘔吐

高速回転(約20万回転/秒)をしながら、先端にダイヤモンドの粒子が埋め込まれたバーが石灰化した硬い部分を削りながら治療していきます。

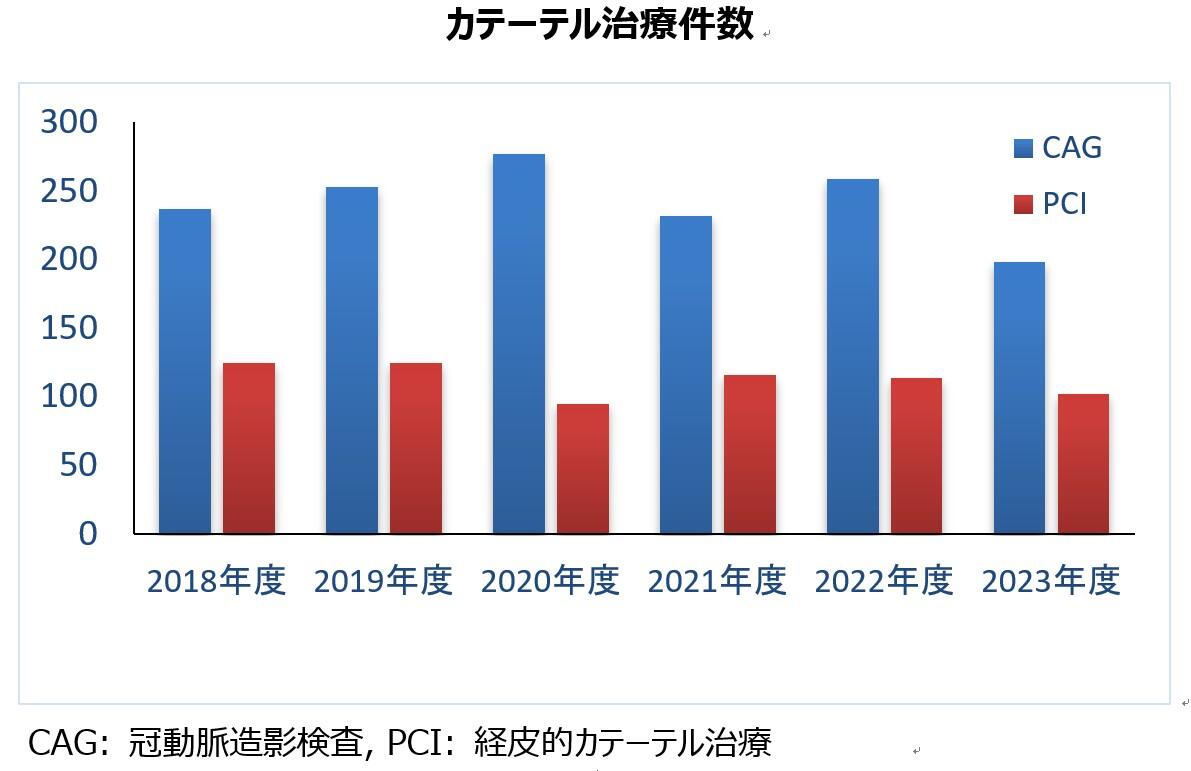

不整脈

不整脈は動悸を自覚するものから、自覚症状がなく検診などで初めて指摘されるものもあります。脈が速くなる頻脈性不整脈と脈が遅くなる徐脈性不整脈に分類されますが、脈拍数が正常な不整脈もあります。症状からみてその不整脈の危険性を予測すると概ね下のようになります。ただし、危険は少ないものの中でも、脈の乱れが強い(バラバラな)場合は、心房細動という、脳梗塞や心不全のもとになる厄介な不整脈かもしれません。なるべく症状や脈の異常がある時にどこかを受診をして心電図をとってもらいましょう。

頻脈性不整脈は上室性不整脈(発作性上室性頻拍・心房細動・心房粗動等)と心室性不整脈に分類されますが、"大丈夫"と安心することが一番の治療になるものから、薬を必要とするもの、薬でも解決しないものまであります。

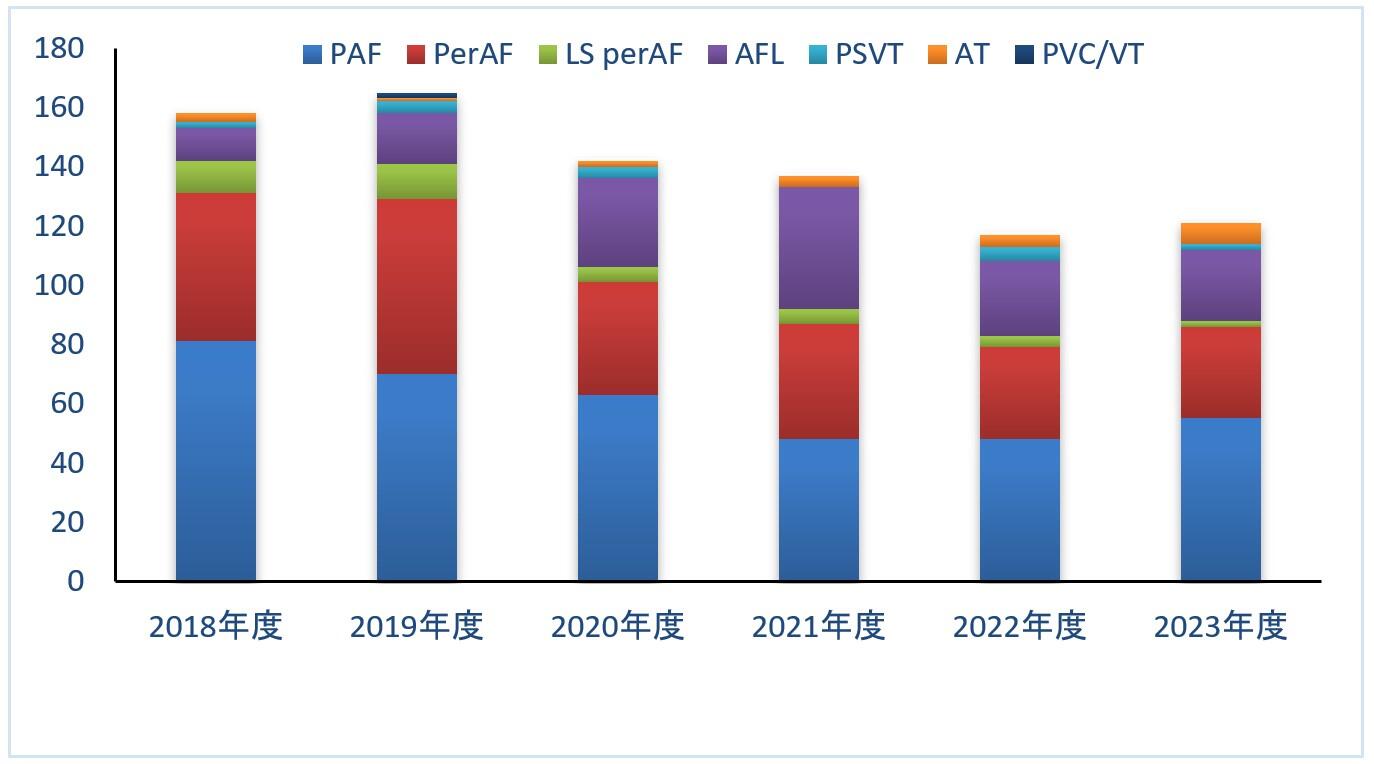

カテーテルアブレーションとは薬で対処できない場合や薬の代わりに行う治療法で、薬に比較して効果が高く、不整脈によっては根治(完全に治って薬が不要になる)が期待でき、安全性も高いものです。保険が適応される手術の一種ですが、手術室ではなくカテーテル室(血管造影室)で行い、血管から長い管を入れて心臓の内側の筋肉を焼灼して治療します。現在の内訳はほとんどが心房細動またはそれに関連した不整脈になっています(図)。

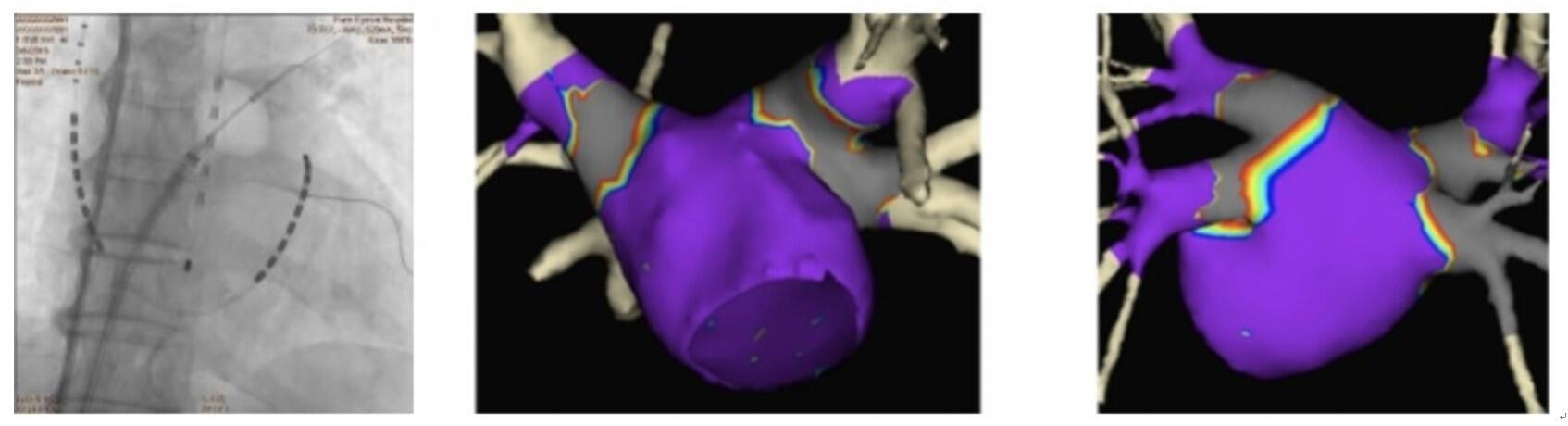

右図:3DマッピングシステムEnSiteで冷凍焼灼後の左房を色付け。灰色が冷凍焼灼されたところ。

左図:Medtronic社PulseSelect

右図:Boston社FARAWAVE

徐脈性不整脈は、自覚症状、ホルター心電図、必要に応じて心臓電気生理学的検査も行って薬物治療の適応、人工ペースメーカー治療の適応を判断します。当院のペースメーカー手術は局所麻酔で行い、入院は8泊9日です。植え込み後は必要に応じて不整脈やペースメーカーのトラブルを早期に検知するための遠隔モニタリングを行うこともありますし、患者さんの地元近くの提携するクリニックでペースメーカーチェックをしてもらうこともあります。また以前のペースメーカーはMRI検査が不可能でしたが、現在は条件により適切な準備・設定をすればMRIを撮像することが可能です。

原因不明の失神で不整脈が原因として疑われる場合や、原因不明の脳梗塞の原因として不整脈が疑われる場合などに、主に外来の局所麻酔で挿入式心電計の植え込みも行っています。現在メドトロニック社とアボット社の2種類あります。

そのほか、頻脈性不整脈で心室頻拍や心室細動という命にかかわるもの、心不全で適応があると判定した場合には、植え込み式除細動器や除細動機能付き両心室ペースメーカーの植え込みが必要ですが、これらの治療については2025年4月より当院を含め呉市内で施行可能な施設がなくなったため、広島市内の病院へ紹介させて頂きます。肺高血圧症

当院では、100例以上の肺動脈性肺高血圧症、100例以上の慢性血栓塞栓性肺高血圧症の治療経験をもとに、最先端かつ患者様おひとりの病態に即したオーダーメードの治療法を提供できるように努めています。

症状

- 息切れ(徐々に悪化)

- 胸痛

- 足のむくみ

- 疲れやすい

- 息苦しい、呼吸困難

- 失神

- 咳や血痰

- 血液検査

- 胸部レントゲン

- 心電図

- 心臓エコー

- 肺血流シンチグラム

- 胸部CT検査

- 右心カテーテル検査

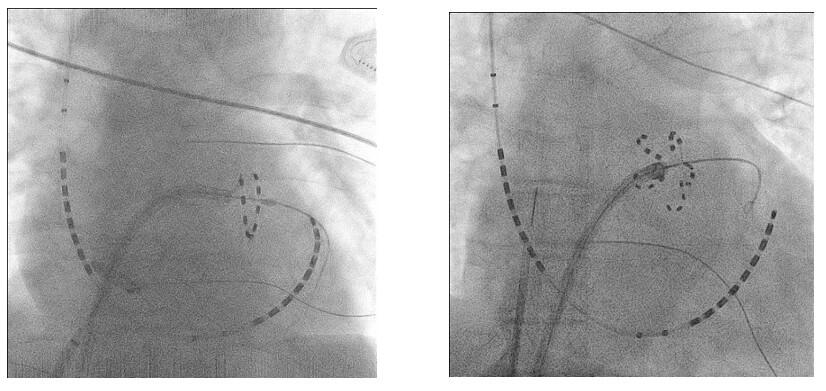

右の首の静脈からカテーテルを挿入し、右心房、右心室、肺動脈などの圧測定を行います。また、心拍出量や肺動脈酸素飽和度を測定することにより心臓の機能や状態を把握することができる大切な検査です。

- 1. 外科的肺動脈血栓内膜摘除術(当院では施行しておりません)

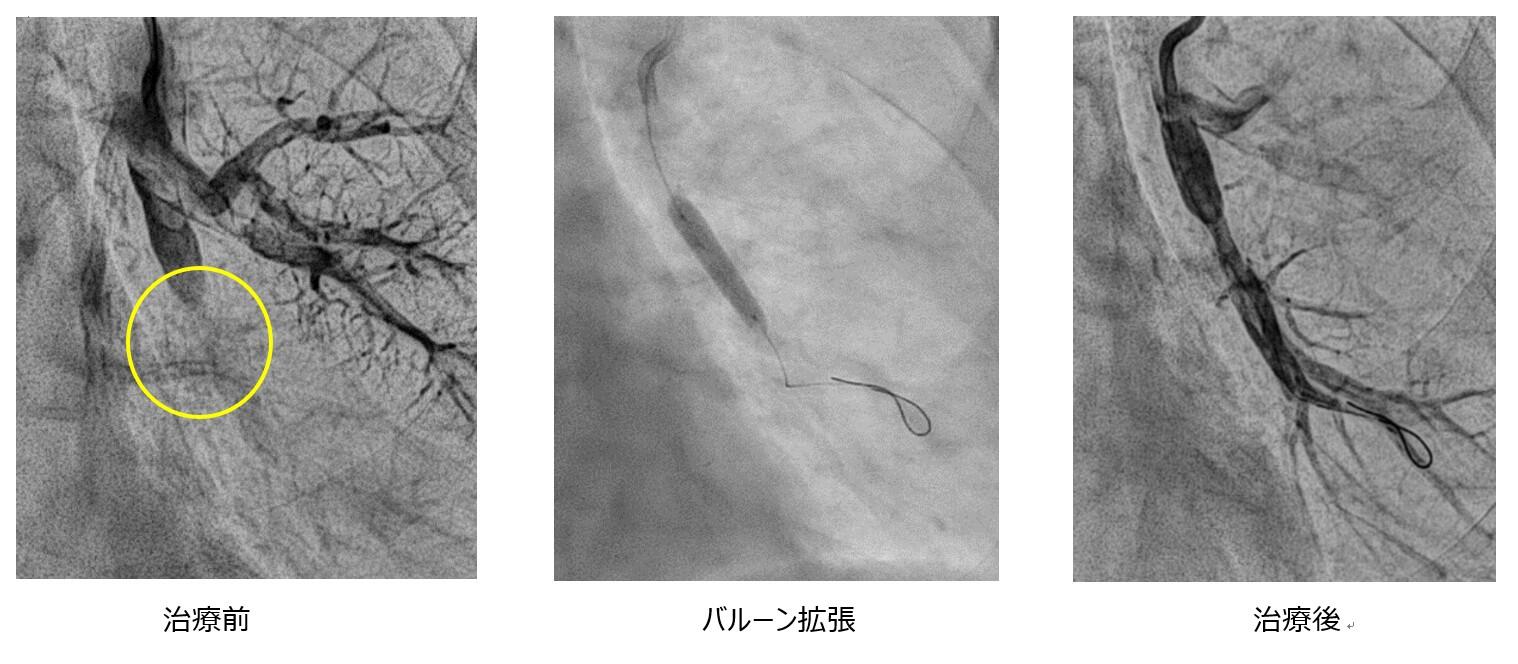

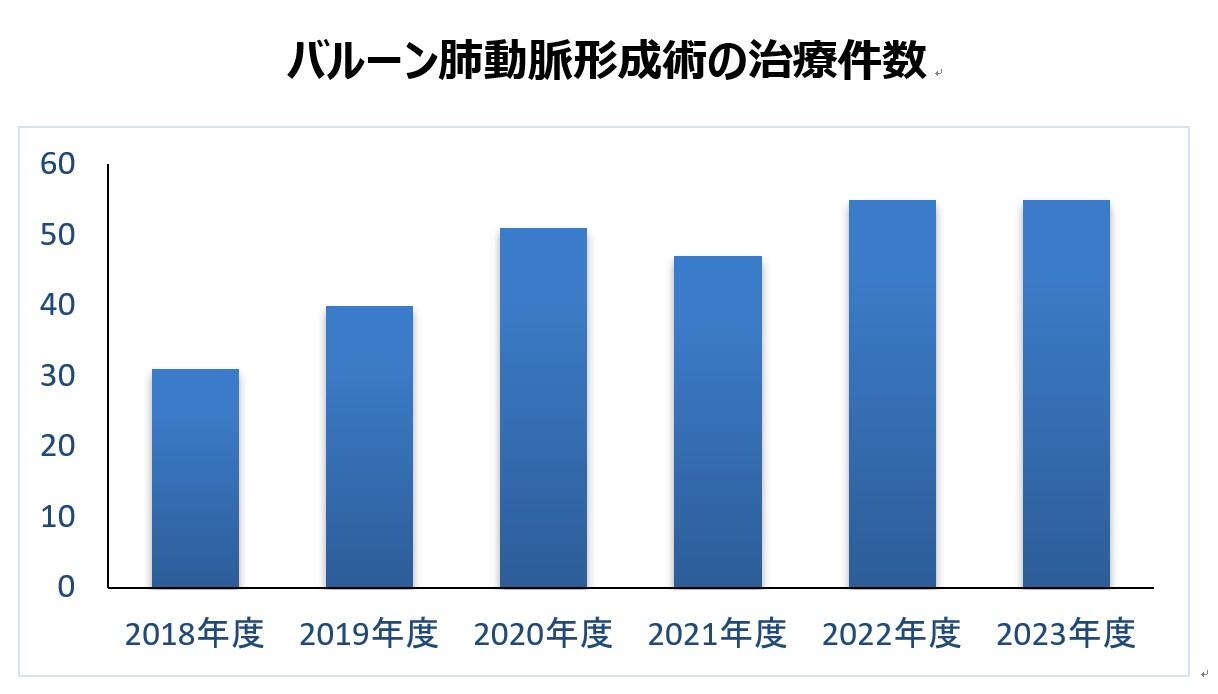

- 2. 経皮的バルーン肺動脈形成術(BPA)

- 3. 薬物治療

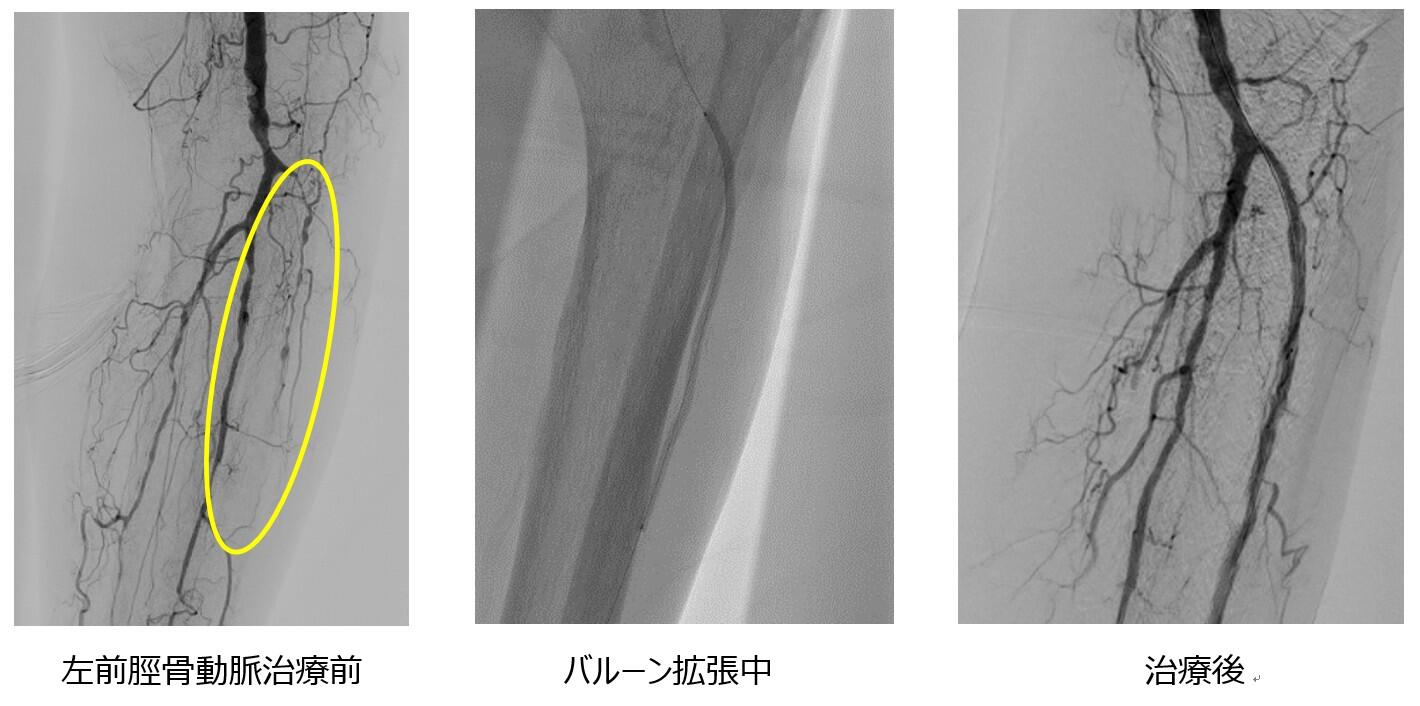

血管疾患

- 足の冷感、しびれ、色の変化

- 間欠性跛行(一定の距離を歩くと足が痛くなって歩けなくなるが、休憩すると痛みが緩和してくる)

- 安静時疼痛(動いていなくても足に痛みが出る)

- 潰瘍・壊死(傷から潰瘍を形成したり、足先が腐ったりする)

- 身体所見

- 下肢動脈造影CT検査

- 下肢動脈MRI検査

- 下肢動脈エコー検査

- 足関節上腕血圧比(ABI)検査

- 皮膚灌流圧(SPP)検査

(左足膝下の血管の画像)

スタッフ紹介

外来診療担当医表

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 午前診療 | 友弘 | 友弘 | 土肥 |

西郷 |

友弘 |

| 平位 |

栗本 |

平位 | 平位 | 栗本 | |

| 土肥 | 土肥 | 土肥 | |||

| 専門外来 (午後) |

平位 (不整脈) |

平位 |

平位 (不整脈) |